高見沢俊彦が描く新しい海の民話、アニメーション完成披露イベント開催

高見沢俊彦が描く新しい海の民話、アニメーション完成披露イベント開催

2025年3月29日、東京・銀座の蔦屋書店にて一般社団法人日本昔ばなし協会と日本財団が主催する「海ノ民話アニメーション2024完成披露イベント」が行われました。人気ロックバンド、THE ALFEEのリーダーであり、小説家としても活動する高見沢俊彦さんが特別ゲストとして登場し、民謡研究家の佐藤千春さんと共に海ノ民話の魅力や未来について語りました。本イベントは、次世代に美しい海を引き継ぐために、人と人とのつながりを深めようとする「海と日本プロジェクト」の一環です。

海ノ民話の価値を探る

「海ノ民話のまちプロジェクト」は、海にまつわる民話を発掘し、そのストーリーや教訓をアニメーション化することで、次の世代に伝えることを目的としています。昨年のデビュー50周年を迎えたTHE ALFEEは音楽を通じて地域の物語を表現してきた実績があり、今回のイベントでの発表は、アニメーションを媒体に新たな形での民話の伝承を試みるものでした。

トークショーは、プロジェクトの紹介映像から始まり、全国各地で制作された25本の新作アニメーションの発表が行われました。これは、既存の67本と合わせて、合計92本のアニメーションがYouTubeで視聴可能になるという素晴らしい成果です。

高見沢俊彦が印象に残った民話

イベントでは、参加者がそれぞれ好きなアニメーションを紹介しました。高見沢さんは、北海道函館市の「ムイとアワビの合戦」について触れ、この民話が温暖化についての警笛を鳴らしている点について感動を表しました。「神様が生き物たちのお互いの共存を促すという、心温まる物語だ」と彼は語ります。

一方、民謡研究家の佐藤さんは、青森県青森市の「善知鳥安方」を挙げ、農村の生活が丁寧に描かれたそのアニメの魅力について語りました。水車の動かし方を描いたシーンについてもアニメーションの力を感じるとコメントしました。

また、日本財団の海野常務理事は、滋賀県近江八幡市の「観音正寺の人魚伝説」を選び、現代の資源管理や環境問題に通じるテーマを含んだその物語に印象を受けたと述べました。彼は、「意外性があり、視覚的に新しい発見があった」とも語りました。

民話と音楽の関係性

高見沢さんは自身の音楽活動が、どのように地域の民話と結びついているかを語りました。1980年代に彼が行ったツアーでの体験を踏まえ、民話に基づいた楽曲を創作することで、そこの文化をより身近に感じる活動をしていたと振り返ります。その中で、新たに創作した楽曲にも地域の物語を取り入れ、民謡として受け継がれる可能性を示唆しました。

佐藤さんは盆踊りについて言及し、THE ALFEEが2024年にリリース予定の「メリーアン音頭」もその一環であると紹介。高見沢さんは、「お祭りが神様を喜ばせ、それが私たちにも力を与えるという循環の重要性」を語り、自身の音楽活動のビジョンを強調しました。

新しい海ノ民話の創作へ

トークショーの後半では、現代だからこそ可能な新しい海ノ民話の創作についてディスカッションが行われました。海野常務は、現在直面している海洋問題を背景に、これらの新しい物語の重要性を訴えました。

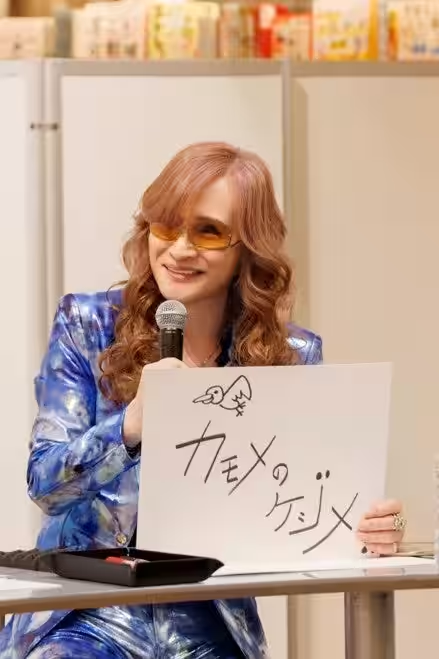

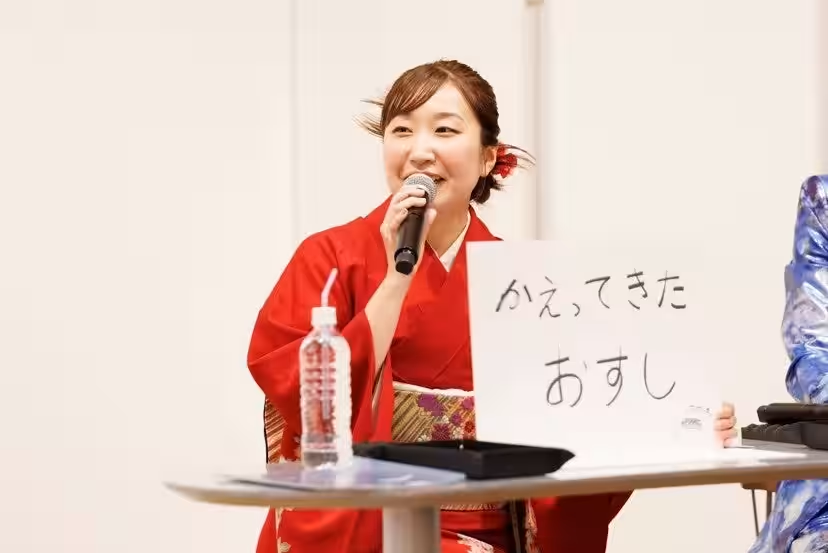

高見沢さんは「カモメのケジメ」という新作民話を紹介。カニとカモメの不思議な物語で、助け合いの大切さを描いたものです。佐藤さんは「かえってきたおすし」という物語を披露し、自然保護の大切さとその影響を訴える内容で、いずれも会場から拍手を受けました。海野常務はお二人の創作を高く評価し、今後の展開に期待を寄せました。

未来への展望

トークの後、海ノ民話学ジャーナルの第1号刊行についても言及され、民話が私たちに与える影響や、何を伝えるかについて考える重要性が強調されました。高見沢さんは創作を通じて新たな物語を作りたい意欲を見せ、佐藤さんもアニメの力を再認識したと述べました。海野常務は、次年度にさらに25本のアニメーション制作を行うことを発表し、今後も伝承を広める活動が続くことを約束しました。

このイベントはただの発表の場に留まらず、文化や民話がどのように人々をつなぎ、未来に受け継がれるかを考える貴重な機会となりました。参加者たちは、海を通じて新たな物語を生み出し、より良い未来をはぐくむための第一歩を踏み出したのです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。